身心靈是一個概念,主要指身體、心理、靈性三方面的整合。這個概念常見於宗教、新紀元運動、替代醫學、自然醫學、心理學、輔導學、精神醫學、社會工作、身心醫學以及醫治身心性疾病中。

【正能量新聞】大腦植入電子傳送器 癱瘓者能以意念重新行走

一名荷蘭男子下半身癱瘓了十多年後,最近因一名瑞士醫生在他的腦中植入介面,重新連結大腦和脊髓,得以控制腿部活動,重拾行走的能力。

【助人經驗】主人錯手將家貓郵寄 幸得有心人相助安全回家

6歲的短毛貓Galena是美國猶他州一個家庭的家貓。4月中的一天,牠在家中一個紙皮箱睡午覺,豈料這一覺換來了驚險的經歷──牠隨著紙箱被郵寄到630哩外的地方。

【生活智庫】國際環境攝影比賽 推動反思人類與大自然的關係

一頭穿著格子短褲的紅毛猩猩坐在長櫈上,神情有點落寞,幽幽地望著鏡頭。這幀作品在本屆國際環境攝影大獎(Environmental Photography Awards)中壓倒萬多份作品,脫穎而出,榮獲最高榮譽的大獎。

【共融社會】共融科技讓失明人聽見和摸到日全蝕

4月8日,北美多個地方都可以看到日全蝕。在美國,有15個州大約3,100萬人可見到。這景象先在德州出現,逐漸延至緬因州,太陽完全被月球遮擋的時間會維持幾秒至4.5分鐘。全賴共融科技的進步,美國有700萬失明人和視障人士也可以參與其中,用特別儀器,憑聽覺和觸覺觀賞這天文現象。

【生命啟廸】來自基層家庭、沒有學位 英國新副首相韋雅蘭惹人注目

今年7月4日,英國舉行大選,在野工黨取得下議院412席,結束了保守黨14年的執政,黨魁施紀賢(Keir Starmer)成為新任首相,公佈新一屆內閣成員名單,其中最引起外界關注的,是擔任副首相兼房屋、社區和地方政府國務大臣(Secretary of State for Housing, Communities and Local Government)的韋雅蘭(Angela Rayner)。

表達欣賞的真正目的,是建立彼此的理解和連結

上一期的文章中提及,我們在稱讚人時要避免隨便說:「你好叻仔呀」、「你是一個出色的龍門啊」有讀者朋友問可否解釋一下,因為不少人都認為讚人「叻仔」、讚人出色很好。有甚麼要考慮的呢?

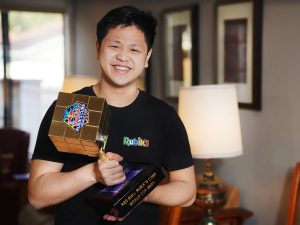

【打開自閉心】韓裔美籍青年以「扭計骰」治療自閉症 更打破多項世界紀錄

今年6月11日,在美國加州舉行了獲「世界扭計骰協會」(World Cube Association ,簡稱WCA)認證的「長灘的驕傲2023」(Pride in Long Beach 2023)「扭計骰」(magic cube,或稱魔術方塊)比賽。參賽者有21歲的麥克斯‧朴(Max Park),只見他坐在長桌前,深呼了一口氣,揭開紙盒,檢視一塊打亂的三階(3乘3乘3)扭計骰。10秒過去,計時開始,他運指如飛轉動方塊,「Yes」一聲,他已還原了扭計骰。計時器顯示的時間是3.13秒。

【正念修練】正念禪修營--小學生的體驗與感悟

香港佛教聯合會會屬小學校長會主辦的「小學禪修園地」計劃,獲匯豐銀行信託(香港)有限公司之支持,七校建立禪修園地,全校一至六年級學生均有機會在常規佛德科課堂上,學習富有趣味的「正念禪修」。

【生命誠可貴】美國退伍軍人自殺率高企自助組織用音樂與藝術療癒身心創傷

謝斯(Jesse)於美軍服役期間,在伊拉克遭炮火轟掉了一條腿,全身都是燒傷留下的痂。回國後,醫生診斷他患上創傷後遺症,他變得沉默、焦慮、抑鬱、不想說話,害怕別人的目光停留在自己身上。他透過志願組織CreatiVets,參加了音樂療癒計劃,在工作坊中與專業音樂人一起作曲寫詞,過程就是訴說自己的故事。

【我是照顧者】危地馬拉原住民婦女搞「小圈子」 減照顧者壓力

精神健康問題不是城市人獨有的。危地馬拉經歷持續了30多年的內戰,加上根深柢固的男尊女卑觀念,為鄉村婦女帶來難以磨滅的心理創傷和沉重精神壓力。

如何跟「日落症候群」的認知障礙長者溝通?(有字幕)

在之前的幾集,區姑娘介紹了有關幻覺的心理行為徵狀,今次和大家談談另一種常見情况,名「日落症候群」。

【親子關係】父母教導有方 世界棒球巨星大谷翔平謙遜有禮

今年3月21日,全球最高水準的世界棒球經典賽(World Baseball Classic)舉行決賽,日本隊以3比2險勝試圖衛冕的美國隊,繼2006、2009年奪冠後,睽違14年,重奪這座冠軍奬杯。