正念面對逆境,沒有浪費犯錯!這個心靈避難所,是我此生送給女兒的最大禮物之一……

一天,晚飯後散步,我和女兒談及學校生活,她坦言並不享受。我問她那天不想上學的事:「如果那天沒有媽媽送上學,妳會怎樣?」「我想過逃跑到公園去玩,等到放學時到校務處拿取功課回家就是。」她說。「那麼,妳有想到有甚麼後果嗎?」「我可能又會欠交功課,因為我沒有上課,不懂做功課。」「還有呢?」我再問。她說她想不到了。我定睛望著她:「妳若這樣做,妳知道我會怎樣嗎?」「妳會罵我、打我。」她答。

一天,晚飯後散步,我和女兒談及學校生活,她坦言並不享受。我問她那天不想上學的事:「如果那天沒有媽媽送上學,妳會怎樣?」「我想過逃跑到公園去玩,等到放學時到校務處拿取功課回家就是。」她說。「那麼,妳有想到有甚麼後果嗎?」「我可能又會欠交功課,因為我沒有上課,不懂做功課。」「還有呢?」我再問。她說她想不到了。我定睛望著她:「妳若這樣做,妳知道我會怎樣嗎?」「妳會罵我、打我。」她答。

想不到從來面對學習輕鬆自如的女兒,升小四時也難適應。開學了,思齊沒有像升小一、二、三時那般雀躍,她的深沉反應,引起我的注意。開學前一天,我與她談天:「明天上學了,感覺如何?」「我很害怕。我擔心四年級的功課很多、很深。老師說我們4A班是精英班,功課會特別多、特別深,會教得特別快。我很害怕追不上。」她擔心地道。

上一篇文章分享了小燕子來法國梅村的奇蹟轉化,使我好奇思索法國梅村雨安居的「轉化魔力」,它有甚麼特別呢?為何人人都有所轉化呢?當然,我只能夠根據自己的經驗、體會和觀察來回應,不過當中既有主觀經驗也有客觀觀察。

十月中,小燕子從台灣來法國梅村觀看她妹妹剃度出家的儀式,順道留下來修習,我和她因此相遇了。至今個半月來,我跟她有頗多的接觸,有時候我替她翻譯,休閒時我們一起去遠足,我們都被編入負責洗衣的工作禪等等,我因此能目睹她的轉變。

香港染疫數目幾何式上升,醫療系統無法負荷,患者滯留社區,長者、兒童要在醫院戶外帳篷等候,人心惶惶,焦慮和恐懼充斥每個角落⋯⋯感染的何止是COVID-19?更是焦慮和恐懼!

今年九月,我再次到法國梅村參加三個月的秋安居禪修。我們最大的挑戰之一是,十個人同房,每人的空間只有一張床、一張小桌子,行李箱要放在床底下,床與床之間不到二呎的空間距離。為了不干擾大家的清靜,指導法師訓練我們輕柔關門、開門。所以,開關門是我們的日常修習的功課。禪營開始後的幾天,其中一位同房溫柔地跟我說:「妳可否幫我一個忙?」

五月中旬我再赴泰國梅村參加Wake Up Retreat (覺醒年輕人禪修營)。每次我去任何禪修營前,我都會提醒自己放下期望,因為一旦抱著期望時,除了當這些期望沒有被滿足後會帶來失望外,帶著過多的期望亦代表我不能完全在當下享受及觀察所有自己內外發生的事情。然而,是次禪修營前我發覺自己並非抱著期望,反而是另一個極端──作「最壞打算」。

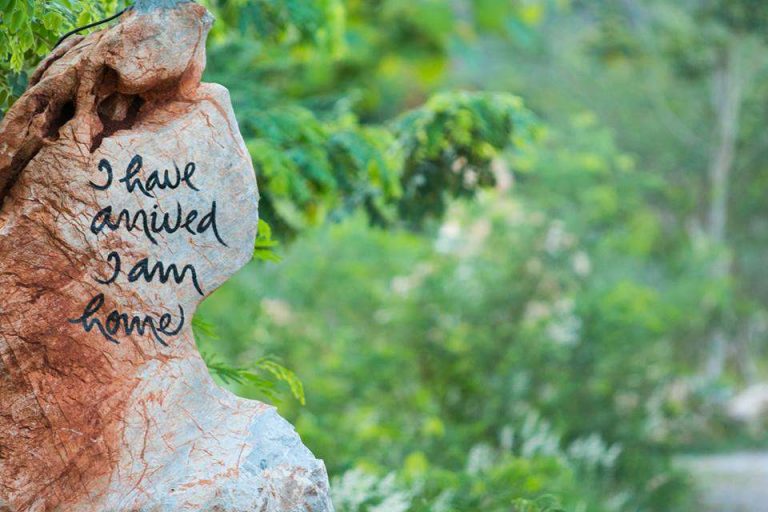

很多人問我,世界各地的梅村道場有甚麼不同?我最喜歡哪一個地方的梅村?我只會說,每個地方風景不同、僧團的大小不同,但修習是一樣的。這些年在修習路上,我發現就算在一個非常滋養的環境中,仍然會遇到痛苦。以前不少同修都覺得梅村給予一個非常溫暖、充滿愛和理解的環境,就像天堂一樣,每當自己在「現實生活」中感到疲憊,就會回來「充電」。

上文分享了在梅村三個月的修習中,我學習了與自己和內在的父母、祖先及他人修和。此文分享的是我體驗真愛的部分經驗。

上文分享了修習真愛的「捨」,包容、接納的一點體驗。此文將分享真愛的「悲」,為自己和他人減輕痛苦的意願和行動。當看到別人受苦,特別是我們所愛的人,我們都很希望能夠幫助他們減輕痛苦。可是,我們越愛的人,我們越難幫助,因為看著他們受苦,很容易引發我們自己的痛苦。